医院新闻

[健康知识宣传]“抗炎”与“抗感染”分不清?呼吸科医生为您讲清楚!

“医生,我咳嗽这么厉害,怎么不给我用点消炎药啊?”“您这是病毒感染,不需要用抗生素。”“啊?抗生素不就是消炎药吗?”

这样的对话,在呼吸科门诊几乎天天上演。很多人把“消炎”和“抗感染”混为一谈,甚至将“抗生素”直接等同于“消炎药”。这不仅是一个概念误区,更可能导致用药错误,延误病情。今天,我们就来彻底分清这对“傻傻分不清”的兄弟,并讲明白呼吸科两大王牌武器——“激素”和“抗生素”到底该怎么用。

第一幕:概念篇——“火”从何来?

想象一下,我们的身体是一座城池,免疫系统就是城里的军队。

敌人是谁?是外来的入侵者,比如细菌、病毒、真菌、支原体等病原微生物。它们就像“纵火犯”,闯进我们的城池,到处放火搞破坏。而我们的武器就是抗生素(常说的“消炎药”其实是误区),比如青霉素、头孢菌素、阿莫西林、左氧氟沙星等。它们的任务非常精确——杀死或抑制细菌。

重要提示:抗生素只对细菌这类“纵火犯”有效,对病毒,比如普通感冒、流感、新冠病毒本身是无效的。滥用抗生素,好比派特种部队去打根本不存在的敌人,不仅白费力气,还会导致“特种部队”(抗生素)耐药,等真需要的时候就不管用了。

火灾是什么?是“炎症”。炎症本身不是坏事,它是我们免疫系统为了抵御敌人(感染或损伤)而发起的“军事行动”和“火灾现场”。表现为红、肿、热、痛。这个时候,我们的武器就是消炎药。真正的“消炎药”主要指的是非甾体抗炎药(如布洛芬、对乙酰氨基酚)和激素(如泼尼松、甲泼尼龙)。它们的作用是直接扑灭火灾,降低消防反应的强度,从而快速缓解红、肿、热、痛这些症状。它们不关心纵火犯是谁,只负责让“火灾现场”冷静下来。

用一句话总结:抗感染 = 消灭敌人(细菌等);抗炎 = 平息战火(红肿热痛)。

第二幕:实战篇——激素与抗生素是治疗的“双刃剑”

在呼吸科治疗中,激素和抗生素是两大王牌,但用不好就是双刃剑。医生如何决策,完全取决于对“抗炎”和“抗感染”的判断。

武器一:抗生素——精准打击细菌的“特种部队”

1.何时出动?(什么时候用?)

当医生明确判断或高度怀疑你的呼吸道疾病是由细菌引起时,才会派出这支特种部队。

2.典型战局:细菌性肺炎、细菌性支气管炎、化脓性扁桃体炎、肺脓肿等。

3.如何判断?医生会根据你的症状(如咳黄脓痰、高热)、抽血化验(白细胞、中性粒细胞、C反应蛋白升高)、痰培养、胸部CT等线索来寻找细菌存在的证据。

4.使用原则:

(1)对菌下药:不同的细菌需要用不同的抗生素,就像锁和钥匙的关系。

(2)足量足疗程:用量要够,时间要足,必须把敌人彻底消灭,否则残存的细菌可能卷土重来,并且变得更狡猾(耐药)。症状好转了也不要擅自停药!

(3)不滥用:普通病毒性感冒、无细菌感染的急性支气管炎,使用抗生素有害无益。

武器二:激素——威力强大的“消防总指挥”

激素(糖皮质激素)可以看作是消防总指挥,它一声令下,能强行让整个过激的“救火现场”冷静下来。它的作用是强力、快速地抗炎。

1.何时出动?(什么时候用?)

当身体的“火灾”失控,免疫反应过于激烈,本身已经对城池造成了严重破坏时。例如,哮喘急性发作、慢性阻塞性肺疾病(COPD)急性加重、重症肺炎、脓毒症、过敏性肺炎、间质性肺病等。

2.风险与原则:

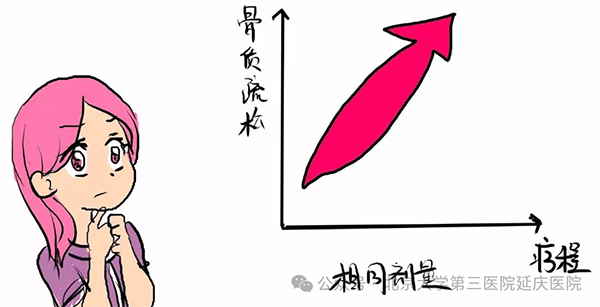

激素虽然强大,但副作用也明显。这位“总指挥”权力太大,如果滥用或长期使用,可能会抑制免疫,让人更容易感染、导致血糖、血压升高,向心性肥胖等、导致骨质疏松等,因此,使用激素必须慎之又慎,能不用则不用,能短期不长期,能小量不大量。最关键的一点:必须在明确没有活动性细菌/真菌感染,或感染已得到强力控制的前提下使用。

“抗炎”与“抗感染”,一个治“标”(症状),一个治“本”(病因)。它们有时需要并肩作战,有时则需单独行动。

医生建议:

1.抗生素 ≠ 消炎药,不要一生病就自己吃“消炎药”。

2.激素不是洪水猛兽,在关键时刻它能救命;但也不能把它当“万能药”,必须在医生指导下使用。

3.相信您的医生。医生就像战地指挥官,会根据敌情(感染类型)、火势(炎症程度)来精确调配“特种部队”(抗生素)和“消防总指挥”(激素),为您制定最合理的作战方案。

文/呼吸科 周洁

上一篇: 没有了!

京公网安备 11022902000019号

京公网安备 11022902000019号